In dem Buch wird beschrieben, wie es dazu kam, daß der nördöstliche Harz und sein Vorland sich nach dem Ende der letzten Eiszeit vor ca. 7.500 Jahren von Anfang an zu einem kultischen und später religiösen Zentrum der Harzanrainer zu entwickeln begann.

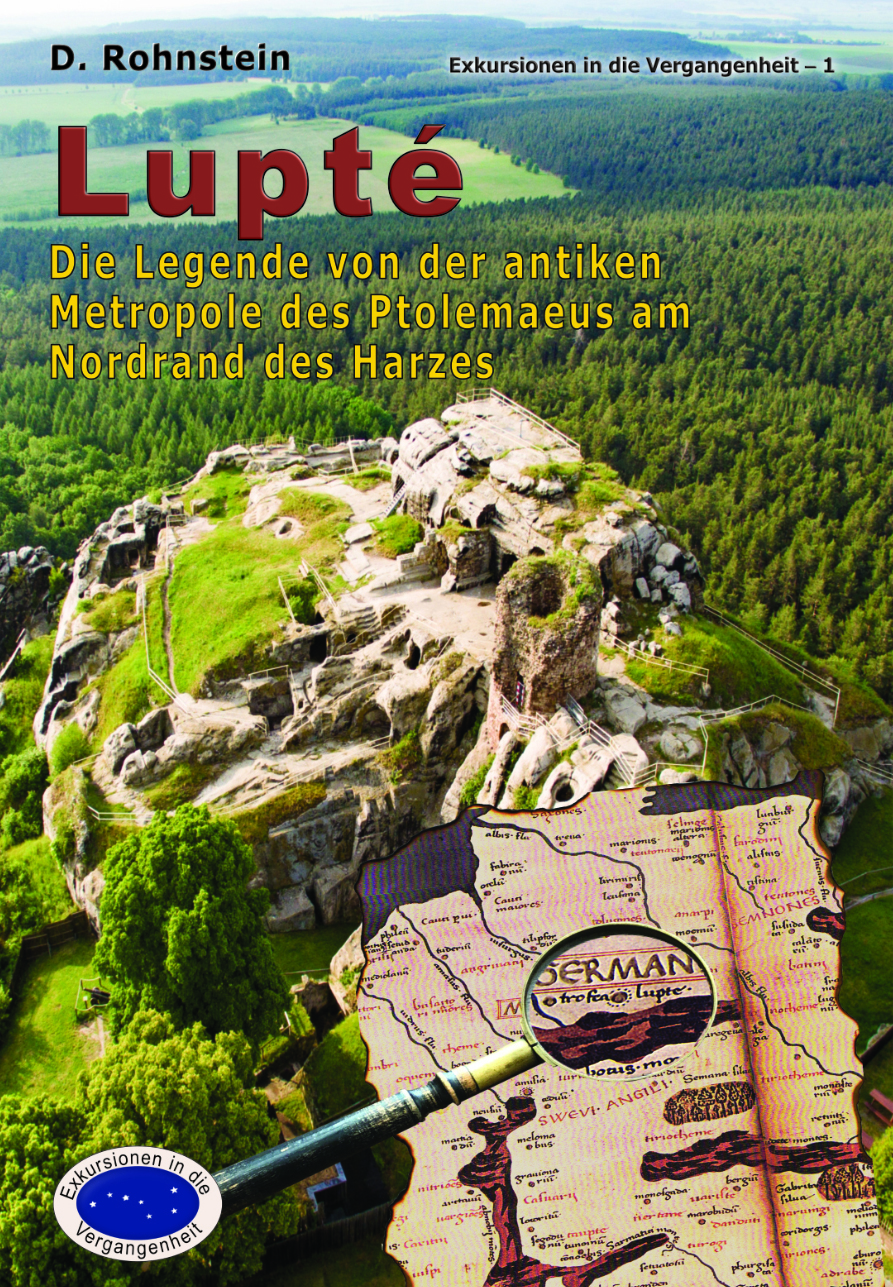

Beginnend mit der Errichtung der Kreisgrabenanlage unweit von Quedlinburg, die einerseits auf umliegende Höhen ausgerichtet war und andererseits im Schnittpunkt von Sonnenstandsvisuren errichtet wurde, die gleichzeitig Bezüge zu den umliegenden Kultstätten Hexentanzplatz, dem Regenstein, dem Brocken und den Heidbergen aufweisen. Der griechische Historikers Ptolomaeus verzeichnete auf einer alten Karte drei besonders bedeutsame Regionen im damaligen Germania Magna, wovon eine am nordöstlichen Harzrand lag, die er als „polis episemoi Lupte“ bezeichnete. Nach damaliger Lesart kam dieses Prädikat den attischen Metropolen wie Athen, Sparta oder Delphi zu. Wie kam es dazu, welche Besonderheiten hatte diese Region an sich, daß Ptolomaeus sie in eine Reihe mit den griechischen Metropolen stellte?

Und warum heißt der Brocken eigentlich Brocken?

Aus einer über fünfjährigen Recherche heraus ergaben sich 12 definierte Thesen, die diese Besonderheiten herausstellen. Sie werden im Buch beschrieben, weitestgehend begründet und mit plausiblen Argumenten untersetzt. Die Geschichte und ihre Protagonisten werden lebendig, als ob sie gestern noch lebten und ihren vorchristlichen Göttern opferten. Spannend, unterhaltsam und reichhaltig farbig illustriert wird auf ca. 500 Seiten tiefschürfend erläutert, wie es dazu kam, daß der Harz und sein nordöstliches Vorland die umliegenden Völker in seinen Bann zog und sein Mysterium heute wie früher durch Kopf und Gemüt von Einheimischen und Besuchern geistert.

Inhaltsverzeichnis:

Eingangsthesen

Vorwort

Einleitung

Sagen, Märchen und Legenden

Flurnamen und Namensnester

• Das Harzvorland der schriftlosen Zeit bis zur Ankunft der Römer

• Der Harz – ein Grenzgebirge

• Kultgeschehen

• Der Einfluß von Naturkatastrophen auf die Wanderbewegungen

• Die Lebenswirklichkeit derprähistorischen Bevölkerung

Die rätselhafte Karte des Ptolemaeus

Orientierung in der Karte

Die Zeit der Entstehung der Karte

Die Lebensweise der indigenen Bevölkerung im nördlichen Europa zur Zeitenwende

Tempel und Grabanlagen

Grenzgebiete

Fernhandelswege

Hercyn’scher Wald, Melibocus, Silva Bacenis

Die „polis episemoi“, eine „bedeutende Stätte“

Eburodanu

Amisia

Luppia

• Namensherleitung von Luppia

• Vorharz oder Bernburg?

Die Gemeinsamkeiten der drei ptolomaeischen „polis episemoi“ in der Germania Magna

Entwicklungsgeschichtliche Aspekte

Salzvorkommen

• Der heilige Salzfluß

Anbindung an vorzeitliche Handelswege

• Landwege

• Wasserwege

Verfügbarkeit von Versorgungs-Ressourcen

Mineralquellen

Namenskundliche Aspekte

Lupté am Harz

Wetter und Klima

topografische Besonderheiten

Das unwegsame, nordöstliche Harzvorland

Der Harzgau als Verwaltungsregion

Handelsstraßenanbindung

Wasserstraßen

Kulturraum

Mineralquellen in der „polis Luppia“

Die Zeit der Römereinfälle

Die „polis episemoi Lupté“ des Ptolomaeus

Quedlinburg

• Namensherkunft Quedlinburg

• Die Wüstung Marsleben und die Kreisgrabenanlage Quedlinburg I. und II.

• Das historische Quedlinburg und sein Umland

Blankenburg

• Der gespiegelte Himmel

• Frau Holle, Hel, Mutter Erde und das große Helsunger Moor

• Die Teufelsmauer bei Weddersleben

• Die Teufelsmauer zwischen Timmenrode und Blankenburg

Halberstadt

• Zentrum und Bischofssitz

• Der Burgberg und der Kristallisationskern „Alfurtestedt“

• Der in Stein gemeißelte, prähistorische Himmelskompaß auf dem Krähenhüttenfelsen, Himmelsdarstellung im Kontext des Jahreskreises

Thale

• Das Wendhusenkloster

• Der Kultkomplex „Bodetor“

Hoppelberg, Hunnenkirche, Höhlenwohnungen

• Namenskundliche Aspekte zum Sargberg

• Namenskundliche Aspekte zum Hoppelberg

• Der Hoppelberg und seine geheimnisvolle Historie

Der Regenstein – ein bedeutendes sakrales und profanes Zentrum

• Kriegerische Auseinandersetzungen in der Frühzeit im Einzugsgebiet des Regenstein‘s

• Begann hier die moderne, nordeuropäische Geschichte?

• Namenskundliche Aspekte des Regensteins’

• Die Regensteinlinie, Visur der Tag- und Nachtgleiche

• Die Visur der Wintersonnenwende

• Die Visur der Sommersonnenwende

• Vorchristliche Kultstätte und zentraler Regentensitz

Weitere interessante Kultorte der „polis episemoi Lupté“

• Der „Königsstein“ bei Westerhausen

• Die Vogelklippe bei Westerhausen

• Die „Uhlenburg“ bei Derenburg

• Pfennighöhle und Hexenschule

• Die Kleine Roßtrappe

• Der „Gläserner Mönch“

Der Harz, sakrales Zentrum der Anrainer

Der „Heilige Hain“

Namensdeutung „Harz“

Die Römer in Germanien

• 54 v.Chr., Gaius Iulius Caesar

• Zeitzeuge Cassius Dio, Chronist des Nero, Claudius Drusus und dessen Eroberungszug im Jahr 9 v. Chr. nach Magdeburg

• brachliegende Grenzmarken

Der „Heilige Hain“ der Semnonen – Kristallisationskern des künftigen Nordeuropas

• Das Stammesgebiet der Semnonen

• Die Semnonen – Träger der Jastorf-Kultur

• Eisenverarbeitung im nordöstlichen Vorharz

• Der „Heilige Hain der Semnonen“ am Nordostrand des Harzes

• Der Einfluß des Brockens

Überregionale Zusammenkünfte in „Lupté“

• Mögliche Kalenderformen, Terminvereinbarung und Zeitplanung

• Wo sind sie geblieben, die ostfälischen Semnonen?

Zentralen Stammes und Bundestreffen, Notwendigkeit und Voraussetzungen

Mythos Harz

Die Lichtgottheit Baldur

Mythologie und Priesterschaft

• Naturtempel

• Peillinien und Visuren

• Kausalkette der Feierlichkeiten zum Frühlingsfest

• „Fesselhain“, „Heiliger Semnonenhain“ und die prähistorische Nekropole auf dem Roßtrappenmassiv

• Der Weltenbaum – Irminsul – Yggdrasil

• Die „Dolmengöttin von Langeneichstädt“ und ihre Schwester am Hoppelberg

Opferkulte und Opferhandlungen

• Das Opfermoor Niederdorla, Alt Uppsala und der nordöstliche Vorharz

• Äquinoktien, Jahreswechsel und Scheingräber

Der Brocken, gesellschaftlicher Magnet, Mythos und Zentrum des Harzes

• Warum man ihn „Brocken“ nennt

Résumé und Thesenbetrachtungen

Nachwort von Dr. Michael Ermrich

In eigener Sache

Urheberrecht

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis/Urheberrechtvermerke/Lizenzangaben

Literaturhinweise