Der sächsische Landeshistoriker und Archivar Manfred Kobuch (1935 – 2018) war einer der besten Kenner und Erforscher der mittelalterlichen Geschichte Sachsens. Alle seine Arbeiten basieren auf einer ausgezeichneten Quellen- und Literaturkenntnis und zeichnen sich durch eine akribische interdisziplinäre Arbeitsweise aus, die ihresgleichen sucht. Die von ihm betriebene Methode, mittels archäologischer und schriftlicher Quellen die mittelalterliche Geschichte verschiedener Orte und Regionen zu erforschen und mit fast kriminalistischem Gespür neue Spuren und Zusammenhänge aufzudecken, hat in den langen Jahren seines Wirkens erstaunliche Ergebnisse hervorgebracht. Dabei hat er alle möglichen Methoden der Historischen Hilfswissenschaften, aber auch der Archäologie, Namenkunde, Siedlungstopographie und Kunstgeschichte genutzt, um mit subtilen Untersuchungen die Quellen zu befragen und Rückschlüsse zu ziehen. Es ist ihm auf diese Weise mehrfach gelungen, auf Grund von Neufunden oder verbesserten Lesungen von Urkunden neue Erkenntnisse und Lösungsansätze zu befördern, althergebrachten Befunden eine neue Bedeutung zuzuweisen und insgesamt die Landesgeschichtsforschung zu bereichern. So konnte Manfred Kobuch beispielsweise lange Zeit ungeklärte Forschungsfragen zu den staufischen Königshöfen des Tafelgüterverzeichnisses, zur Frühzeit pleißenländischer Städte oder zu Wiprecht von Groitzsch einer Klärung zuführen. Seine Studien sind dabei keine spröden, sich in Einzelheiten verlierende Darstellungen, die nur den Spezialisten interessieren. Im Gegenteil bereiten sie jedem an der meißnisch-sächsischen Geschichte interessierten Leser wissenschaftliches Vergnügen und sind gut lesbar.

Der vorliegende Band soll nicht nur die Erinnerung an Manfred Kobuchs wissenschaftliches Wirken wachhalten. Er versammelt wichtige, oftmals an entlegener Stelle erschienene und in »Kobuchscher Manier« verfasste Aufsätze, die in mehr als einem halben Jahrhundert entstanden sind. Daneben werden auch drei bislang unveröffentlichte Manuskripte der wissenschaftlichen Öffentlichkeit erstmals zugänglich gemacht. Beigegeben ist ebenfalls ein Schriftenverzeichnis des Autors und ein die Benutzung erleichterndes Personen- und Ortsregister.

Inhaltsverzeichnis:

Vorwort der Herausgeber

• Von der langen Geschichte dieses Buches

Die Lehnsherrschaft der Burggrafen von Leisnig. Untersuchungen auf Grund der Lehnbücher der Burggrafen von Leisnig im Sächsischen Landeshauptarchiv Dresden

Zur Lagebestimmung der Wirtschaftshöfe des staufischen Tafelgüterverzeichnisses im meißnischen Markengebiet

Noch einmal: Die Anfänge der Stadt Chemnitz

Bürgerkämpfe in Chemnitz um 1345. Eine neue Quelle innerstädtischer Auseinandersetzungen im Pleißenland

Der Ortsname Leisnig. Älteste Überlieferung, Deutung und Lokalisierung. (mit 2 Karten)

Zur städtischen Siedlungsverlegung im Pleißenland. Der Fall Leisnig

Zur städtischen Siedlungsverlegung im Pleißenland. Der Fall Borna

Der Burgward Titibutzien in Geschichte, Überlieferung und Deutung. Vorläufige Bemerkungen

Zur Geschichte der Burg Groitzsch im Spätmittelalter

Ein unbekannter Feudalsitz Wiprechts von Groitzsch und die Anfänge von Knautnaundorf

Salheim – Saathain? Ein Versuch der Identifizierung des Edelfreien Lambertus de Salheim

Von wann datiert die urkundliche Ersterwähnung des Königsteins in der Sächsischen Schweiz?

Erwerb und Verlust der Burg Schiedlo an der Oder durch die Wettiner

Der Rote Turm zu Meißen – ein Machtsymbol wettinischer Landesherrschaft

Gab es ein linkselbisches Altendresden? Zur Lokalisierung des Töpferhandwerks bei Dresden im Einkünfteverzeichnis der Markgrafen von Meißen von 1378

Die Anfänge der Dresdner Frauenkirche

Ein Präsentationsstreit um die Dresdner Frauenkirche und deren urkundliche Ersterwähnung im Jahre 1289

Die Anfänge des meißnisch-thüringischen landesherrlichen Archivs

Stauferurkunden für Thüringen, Ostsachsen und das östliche Markengebiet des Reiches (1138–1197)

Die Überlieferung der Urkunden des Klosters St. Marienthal. Mit besonderer Berücksichtigung des böhmischen diplomatischen Materials

Die angeblich gefälschte Urkunde Přemysl Ottokars II. für St. Marienthal von 1267. Kritische Bemerkungen zu Emler, Reg. Bohem. II, Nr. 570

Ein unbekanntes Sekretsiegel des Königs Johann von Böhmen

Zur Überlieferung der Reichsregister Karls IV. aus den Jahren 1358–1361

Der Weg des Namens Sachsen

ANHANG

Manfred Kobuch – Ein Leben für die sächsische Landesgeschichte, von Karlheinz Blaschke (2000)

Schriftenverzeichnis Manfred Kobuch

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Quellen und Literatur

Register der Urkunden

Orts- und Personenregister

Bildnachweis

Übersichtskarte Thüringen

Übersichtskarte Thüringen  Band 17, Heft 3

Band 17, Heft 3  JAF Heft 5: Die Lobdeburg bei Jena

JAF Heft 5: Die Lobdeburg bei Jena  Archaeo Heft 16 (2019)

Archaeo Heft 16 (2019)  D?jiny ?eskoslovenského území p?ed vystoupením Slovan?. – Engl. Z.: The History of the Czechoslovak Territory before the Appearance of the Slavs.

D?jiny ?eskoslovenského území p?ed vystoupením Slovan?. – Engl. Z.: The History of the Czechoslovak Territory before the Appearance of the Slavs.  Zeugen der Eiszeit in der Lausitz und im Elbsandsteingebirge - In der Natur gefundene Gesteine bestimmen

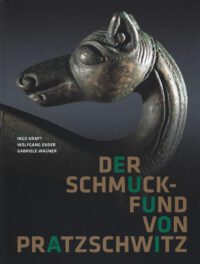

Zeugen der Eiszeit in der Lausitz und im Elbsandsteingebirge - In der Natur gefundene Gesteine bestimmen  Der Schmuckfund von Pratzschwitz - Eine keltische Prunkausstattung vom Elbübergang bei Pirna in Sachsen

Der Schmuckfund von Pratzschwitz - Eine keltische Prunkausstattung vom Elbübergang bei Pirna in Sachsen  Jahreschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte Band 93 (2009)

Jahreschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte Band 93 (2009)  Veröffentlichung des Museums der Westlausitz Kamenz Band 34 (2017)

Veröffentlichung des Museums der Westlausitz Kamenz Band 34 (2017)  Schriftenreihe Stralsunder Denkmale Heft 4: Heuser, Buden und ander Architectura - Barocke Wohnbauten des 17. und 18. Jahrhunderts in Stralsund

Schriftenreihe Stralsunder Denkmale Heft 4: Heuser, Buden und ander Architectura - Barocke Wohnbauten des 17. und 18. Jahrhunderts in Stralsund  Pocátky Slovenského osídlení našich zemí (dt. Z.: Die Anfänge der slawischen Besiedlung unserer Länder).

Pocátky Slovenského osídlení našich zemí (dt. Z.: Die Anfänge der slawischen Besiedlung unserer Länder).  ASA SB 29: Archäologie in Wittenberg III. - Die ehemalige Klosterkirche der Franziskaner in Wittenberg. Aktuelle Ausgrabungen und neue Forschungen 2008–2015

ASA SB 29: Archäologie in Wittenberg III. - Die ehemalige Klosterkirche der Franziskaner in Wittenberg. Aktuelle Ausgrabungen und neue Forschungen 2008–2015